海员的妻子

文|郑春华

(选自《我与中波》文集)

01

海浪拔地而起,不再落下,形成一个个定了格的浪峰;一株株海草身不由己地摆动着,根部却是稳稳的;各式各样的鱼浸在自己的幻想里,默默地游动……

从前,我也常坐火车,也常爱扒着车窗傻看,却从未把那远处的山、近处的树和镶嵌在其间的人、马、牛、羊,想象成海底世界。

真是嫁鸡随鸡,嫁海随海。可我还没正式嫁给他呢,就……

“喂,吃不吃可乐?”

“嗯?”

“我问你要不要吃这?”你把一个别致的罐头冲我晃晃,“怎么?刚分开就又想他了!”

你直立在硬座上面,那件鹅黄色夹克衫全部突出在靠背上,把你本来就微红的肤色衬得更白皙。你的气色远不如来时好。那天我看见你在屋里对着水池呕吐,连眼泪都挂了出来。你那五大三粗的丈夫朝我笑得有些复杂……瞧你这会儿又神气了!

好些乘客都在看你。男的,女的,老的……

“像我这样坐,可舒服哩,脚也不会太肿。”你边说边转过身,把那还带姑娘风韵的屁股往靠背上一坐,顿时,墨绿色的人造革靠背和鹅黄色夹克衫之间由一截牛仔裤衔接住了。

靠背这边是一位面对我坐着的北方老汉,咖啡色的脸上眼睛半眯着,阔厚的嘴正吧嗒吧嗒地抽着旱烟。

可乐越过老汉油亮的头顶。我不渴,它又越过老汉乌黑的裤子,到达“新结婚”处。许多只眼睛都跟着这罐可乐打转,它可真是出足了风头。它是他们的,是他们风里、雨里、浪里用生命换来的,换来给苦苦等待他们的妻子的。

哐,哐,火车用单一的节拍操纵着整整一车人。人成了木偶,极其统一地重复着“前、后,前、后”的动作。

行前6人聚在一舍商量归程,自然又是你唱主角。包括3张丈夫的脸一律仰向你。

“你们尽管放心,我保证把她们安全带到上海。你们送都不用送……要是搞到座位,我一定先让她俩……”你的声音总有些沙哑,好像声带上有许多小孔,让人听了心里发痒。那或许是你终日话说得太多,声音用得太大的缘故。你说你一直是这样的。

“看你们真是的,左不放心,右不放心,他可从来不这样……”确实,你那位丈夫咧着大嘴冲你憨笑,如同一个忠实的部下。上帝把你们组合得真好!

一上火车,你就发号施令:“你往这头找座位,你去服务台登记卧铺,我从那头找去……”

“新结婚”瘦弱弱的,人老被包拖着走。

“给我。”你不由分说拉过她的旅行包往肘上一挎,3只色彩鲜艳的包跟着你踉踉跄跄地去了。

服务台前早聚满了人,全是些男人。他们根本没排队,好像是哪个巨人把他们随随便便扔在这儿的,扔成一堆。

我从哪儿排呀?我往哪儿站呀?全是男人!男人!像一座座墙似的拦断我的视线。

“搞到了吗?”你两手空空急步走来。

“我……连看也看不见。”

“你这样站着有什么用”,你一转身,“来,让一让,师傅,让一让……”你大声吆喝,像是跟他们挺熟。他们果真让出一条缝。你用身体蹭着他们的身体挤了进去。裂开的缝在你身后又一下合拢。你没有了。

“根本没有卧铺票。”你带着一脸的汗,“走吧,我占到座位了,两个,让人看着哩。”

我惭愧地跟着你,霎时觉得自己也成了加给你的一只包。

“新结婚”跟我一样没出息。

“你坐这儿,你坐那儿,坐下!坐下!”你武断地把我们按进“人坑”里,自己立在车厢末尾两张相对着的双人座跟前。

那儿坐着4个年龄相仿的男人,都在40上下,肤色也是一样的黑,黑得流油。茶几上放着4小瓶烧酒,是二两装的,酒在晃动,瓶硬撑着,还摊着一堆扒鸡的残骨、香烟、打火机……全是一些男人们的命。

你刚才还是站着,可这会儿却已挤坐在他们中间,双肘撑在茶几上,手托脸腮朝着窗外。正是夕阳西下之时,太阳的余辉勾勒出你脸部柔和的线条,充满了女性的韵味,甚至还散发出一股少女美丽的忧伤,弥漫在四条汉子粗重的呼吸里……

“会打牌吗?”你面部肌肉一动,彻底赶跑了那一份恬静。

“……啊,打牌?……好。”他们有些不自然。

牌,散开,合拢;又散开,又合拢。人围了好多,却总也挡不住你沙哑的说话声、大笑声。你赢了,又赢了,遥遥领先,眼看要得第一名。忽然,你停止出牌,把脸凑近茶几仔细看桌面:“你们有些什么好吃的?我赢了,总得有奖呀!”

汉子们愣了愣:“我们只有酒,还有烟……”态度很诚恳。

“我不会……这样吧,谁赢座位就归谁了……”

这下,他们真傻了眼,几乎有些尴尬。

“换着坐、换着坐好吗?”有一个终于醒悟过来,其他人连忙附和:“对,对,换着坐吧……”

他们认了真。你放声大笑,笑声一下子把他们同时冲离座位,争着让给你。你还在没命地笑,一个劲地笑……

02

“徐州车站到了,下车的旅客请……”播音员的声音湿湿的,徐州在下雨。食品车停在檐下,只能和列车遥遥相望。肆无忌惮的雨主宰着世界。

“这会儿海上下雨吗?”我又像在问雨,又像在问徐州。

“真是个痴情的老婆!”

“你乱说!”我急了。

“噢,不对,不对,女朋友,痴情的女朋友……”你的眼睛分明仍在说着前一句。“新结婚”从厕所里出来,神情有些沮丧。她对你说了一句什么,你惊喜,你大笑。“这下他没指望了。别着急,下个航次他公休,有足够的时间生儿子哩。”

天啊,你说起生儿子,如同说生鸡蛋一样随口。还好,车上没人能听懂你的上海话。“新结婚”羞得脸都发紫了,她含笑狠狠白你一眼,回到座位上。

真难以明白,像你这样泼辣的女人,那天同丈夫相见,竟会出人意料地羞涩……

虽说已是花红柳绿的4月,可北方的港口,风依然扎人。天还没亮,我们3个就跑出招待所,直奔海边6号泊位。昨天还说得凶:明晨非等丈夫们用轿子来抬不可。现在谁也不再提起,都一心一意巴望自己的视线尽快触到那熟悉的船体,触到船头那两个让人回味无穷的黑体大字:毕升。

视线,在海面盘了一圈又一圈,都缠绕在一起了,可还是没有看见我们想看的。有船,有很多的船,却都不是我们朝思暮想的那一艘。你不停地用手抚摸精心梳好的发式。风真是个调皮的男孩,老跑来乱抓一把。

船还没到。

“回去吃早饭吧,他们总会来的,”你说。

我不想回去,我要站在海边迎接他。“新结婚”也不愿返回。你大概已经过了我们这种时候。我宁肯饿肚子。

你只好奉陪了。

“呀,你们快看,这艘船挂满了旗帜,是要出航了。它一走,‘毕升’轮就有位置了……”你忽然兴奋得头发都飞舞起来。

“真的?你怎么知道?”“新结婚”冻得声音乱抖一气。

“我都当了9年海员的妻子了,你还不相信我吗?”你自豪的语气里透出一丝酸楚。

果然,那船甲板上陆续出现5、6个水手,准备起锚。

“哎呀,他们的动作太慢了!”我恨得朝地上一蹲。

“就是,这帮男子动作比女人还慢。滚吧!快滚吧!”你拼命发泄,声音越来越响,看你真恨不得冲过去用双手推走那艘船。

终于,船离岸了。

“开喽!开喽!”我们跟孩子似地欢呼起来。几个码头工人莫名其妙地冲我们笑。

空落落的泊位,忽然充满了什么……

“来了,你们快看,我眼睛不好……”你伸直脖子大喊大叫。远处确有船来了。

“先看烟囱上面有他们公司的标志:。如果对,那就一定是了……你俩谁的眼睛好?”

“我!”我和“新结婚”同时叫道。

我往空中使劲拉直自己的身躯,看得眼泪都出来了,还是看不清。“是的,我看好像是的。”

“是的,一定是的!”“新结婚”也在“肯定”。

我俩说出的仅仅是愿望,不知究竟是在骗你,还是骗我们自己。

我们谁也没骗。是的,这下看清了,这下看清曾在洁白的信封上读到和写过无数次的两个大字:毕升。

还有人冲我们招手呢!”我也举起了手,“新结婚”紧跟着我。只有你,突然扭转身,脸上溢满羞涩之情。

船近了,船头上“毕升”两个字越来越大,越来越黑。

“甲板上招手的那位,是不是你的……嗯?”“新结婚”问我,我摇摇头;又问你,你说看不清。

“不是你们俩的,那一定是我的了……”你躲在我身后说,我硬是抬起你的手,朝他直招。

船,更近了,我们头越仰越高。

“他没有红衬衫的。”你又怀疑了,手却没放下。

“他或许新买了一件……”“新结婚”帮你消除疑虑,尽量使他“成为”你的丈夫。

我终于看见他了,“新结婚”也看见了她的他。我拉开嗓门喊了起来:“喂——”相信他准能听见并看见我。“新结婚”早离我远远的,生怕她的他搞混了。

我们深深沉浸在各自的喜悦中。

“你接过船吗?”我问。

“第二次。你呢?”

“第一次。”我忽然想哭,发现“新结婚”眼圈早红了。

你呢?

“哎呀,这个不是的,他在那边,在楼梯口……我说他没有红衬衫的嘛……”你忽然羞得满脸通红,居然认错了自己的丈夫!我和“新结婚”一下破涕为笑,笑得都站不住了。

“哼,你勾引别人,等会儿非告诉他……”我俩一再威胁你。

船,终于靠上了,我们彼此用手介绍着各自的“他”,很有些好奇和滑稽。你的他趴在栏杆上朝你似笑非笑,你又像刚才一样扭转身,脖子曲成一个直角。

“他在看你哩!”我想将你的身体转过去,你急得直跺脚。

“我不要看他!我不要看他!”你真像个小妹妹。

他从刚放好的舷梯上下来了,走过来了,走近了,犹豫着接过你仅有的一只包,哑着嗓子说了一句唯有你能听懂、听清的话。

你慢腾腾跟他去了,才走两步,又回头用视线寻找我们,生怕我们不再跟着你。

“我们自有人来接,不跟你去了。”我和“新结婚”故意逗你。

“陪陪我吧,别扭死了,我们每一次见面都这样。”你一边拉我们同行,一边乞求。

“夫妻见面有什么难为情的?”我说,“新结婚”也说。

03

天,暗下来,暗得没什么可看的了。定了格的浪峰,摆动着的海草,各式各样的鱼,都被黑暗淹没了。真是双重的寂寞。若在白天还可以看看云,它会对你讲述一路神奇的故事。

一面是彻底黑了,黑了的天在哐前行……

“新结婚”依着靠背打盹已经很久了。你趴在茶几上,头发另是一种样式,也倦倦地偎在你背上。我不想睡,一点也不想睡,我的神经全部集中在那两只紧挨着臀部的男人的大脚丫上。

他睡得好香,整个身躯如同一座桥似地横加在相对着的两排座椅上,屁股和腰部悬在空中,他也照睡不误。他可是真睡着了,两只大脚丫也真睡着了,一个劲地朝我臀边滑,越贴越近。我仅穿了两条单裤,他脚丫上的温度狠狠地渗透进来。真难以忍受。

我往外移,大脚丫也往外移,好像粘住了似的。最后,我彻底移出座位,只好站着了,只能看他越睡越惬意。

我宁愿站着。

“咦,你站着干吗?”你矇眬中醒来,双眼皮被灯光刺成三眼皮。

“反正我也不困,”我小声说。

“这怎么行!”你走出座位,用手掌狠拍几下他熟睡了的肩膀,“喂,喂喂!你这么个大男人,把人家姑娘挤得只好站着,你怎么好意思的?”

“嗯?什么?”他好不容易醒来,往里去了去。我仍站着——一会儿他睡下,大脚丫又会贴过来的。

你这才明白我立着的真正原因,满不在乎地说:“吓!在火车上还分什么男女?只要舒服就行。坐下吧,没关系!”

你说得似乎很对。

起先你不就是挤坐在男人们中间的吗?不然你就会像我现在一样地站着,站上一天一夜,站到家,那能吃得消吗!看来,人不能用一种文明或者一种礼貌塞进各种不同的场合……

可我还是坐不下去。

“来,我跟你换。”

你不由分说拉我过去,然后自己一屁股挤坐在那两只大脚丫旁边,又拍了拍“桥梁”那端,“进去点,进去点!看你有什么用?我们女的也不像你这么困。”

那两只大脚丫驯服地被你赶进去了。我认真地看着你,目光在你脸上画下个大大的问号:你不过三十出头,怎么就已丢尽了女性的矜持?

“吃点白酒好吗?”我们三个一起在船上聚餐吃蟹,你拿起一瓶跟自来水似的大曲,给自己斟了满满一杯,又替我和“新结婚”倒。吓得我俩直抢酒瓶,好像倒出来的都是汽油。

“都是海员的妻子,难得聚在一起。”你又冲我说:“你嘛,只能算半个。”

我笑着呷了一小口酒,那酒很烈。

你大喝了一口,继续说:“我们之间用不着掩饰,可以说说真心话了。”你顿了顿,“只要一端起酒,我就要想到过年、过节,想起每一个大年三十晚上,我都要独自痛哭一场,然而谁也不知道,连他也不知道!”

你剥开一只挺大的螃蟹,吃着,咽着。“儿子都5岁了,从未跟爸爸一块儿过过年。每一次年夜饭,我只能端起酒杯对儿子说‘来,强强,跟妈妈碰杯,祝爸爸身体健康’。”

你不再忍了,眼泪像滴出来的酒。

“酒到了肚子里就变成泪,流了一路急匆匆赶往娘家团聚。妈妈在等我,她每年都必定等我到了才开饭。其实,我真希望躲开所有的人。”你好像终于找到一个可以供你畅哭的地方,听你倾诉的对象。过去、现在和将来的相思痛苦,重重叠叠,赤裸裸地写在你眼睛上。

“不说了,不说这些了,说高兴的事。现在,我儿子不知在干啥?”

我们终于都止住了泪,然而往事的回忆却是止不住的。

“‘新结婚’,船上发的食品和用品你都分好了吗?”你找到一个不会再惹哭的话题。

“没有。”

你有些恼怒地说:“哼!亲戚啦,邻居啦,眼睛都盯住这些,而分别的痛苦却很少有人过问。我生儿子时剖腹产,躺在床上5天5夜没人侍候,不得不依靠同病房室友的丈夫替我搓毛巾、倒满是污血的痰盂……我都羞得无地自容。女性的娇柔也从此丢弃了……”

你大概觉得自己说得太多了,便转问“新结婚”一人是如何度日的。

“开始我最怕一个人进屋,因为所有的东西原来都是两人并用的,后来……”

“你别说了,都一样,我也是这么过来的……”你猛地趴在桌上,差点碰翻了那杯酒。我吓了一跳,愣愣地看着你俩。

“我们再也不讲这类话题了,真的,再不许讲了……”你抬起赤红的眼:“我们碰杯吧!”

三只孤零零的酒杯举到一起,发出清脆的一声,又分别送到各自的嘴上。一口,两口,三口……

“以前我特别爱呆在家里用线勾桌布、茶巾什么的,还赶着给要出嫁的姐姐绣枕头。我很怕见生人,会脸红。你们一定想象不出来。”

确实想象不出来。我和“新结婚”疑惑地对望了一眼。

你接着说:“结婚后,他常年不在家,邻居见我好欺负,把厨房内的公用面积全给占了。我没办法,只会一个人哭,只会写信告诉他,只会把无处放的厨房用具搬进房间。我想,这样下去不行。有一天,我忽地像头怒狮在厨房里大骂,还摔东西,把属于我家的地方夺了回来。邻居看着我吓傻了,没一个敢前来应战,乖乖地拾起占地方的东西。我内心早怕极了,手脚直颤,回到屋里狠哭了一场,以后就变成现在这个样。或许你们看不惯我,可我不再受人欺负了。我觉得自己是个女人,也是个男人。过不了几年,你们也会变的……”

我会变吗?……

哐,哐。火车好像也在问:会吗?会吗?……

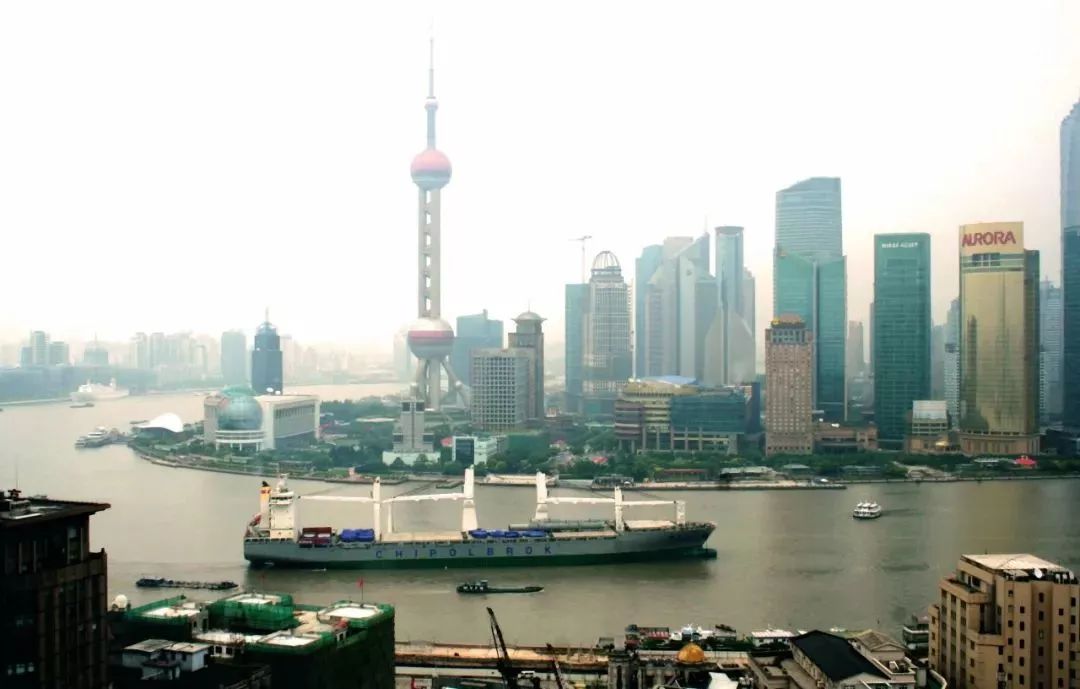

中波公司“明月”轮行驶在外滩黄浦江

04

这段日子,我对你的言行时有异议和疑问,现在火车就要驶至终点,这一切都随车轮碾碎飘散而去。我真正认识你了,因为我认识了你的经历,生活已磨去你心中的女性成分,只有当你出现在自己丈夫面前,你作为女性的那一部分才会突然复苏,而且醒得猛烈,那是积蓄已久的总爆发。面对你的他,你才会有那种羞涩。

我已经完全能接受你这样的女性了。

火车终于到站,你爽快地说了两遍你的通讯地址。

我没记,我只是看着你。

在以后的人生道路上,将会不断出现这样的聚散。尽管迄今我们都未问及彼此的姓名,但命运又将我们捆在了一起。

你又沙哑地说:“有事来找我。”